- 19.05.2017

- 2251 Просмотр

- Обсудить

О «КАНАЛЬНОЙ ЛЖЕ»

То, что Гавриил Резанов назвал «крутовертью», началось на Ладоге в тот день, когда Петр Алексеевич возвратился из Персидского похода в Москву. Первый вопрос, заданный сенаторам, был о Ладожском канале. Известно, что в числе важнейших дел после основания северной столицы Петр Алексеевич считал именно строительство этого канала. Государь не спрашивал, как идут работы. Он спросил, готовы ли суда к навигации.

Сенаторы сконфуженно мялись. Каждый старался уйти от ответа. Одно это рождало мрачные подозрения. Но правда оказалась страшней любых подозрений. Петр Алексеевич застал великий разброд в государственных делах. Повсюду — мздоимство, разор, потачка, воровство. А на Ладоге — больше всего. О навигации думать нечего. Канал прокопан всего на двенадцать верст от Волхова.

Сотенные отряды солдат и работных растянуты и дальше, на много верст. Но там не сделано вовсе ничего или сделано так, что неизвестно, как переделывать. Израсходовано же больше миллиона рублей. Куда могла подеваться такая уйма денег? Особенно, если взять в расчет, что солдатам на канальных работах платили по 3 копейки в день... Видать, карманы у питерского генерал-губернатора бездонные.

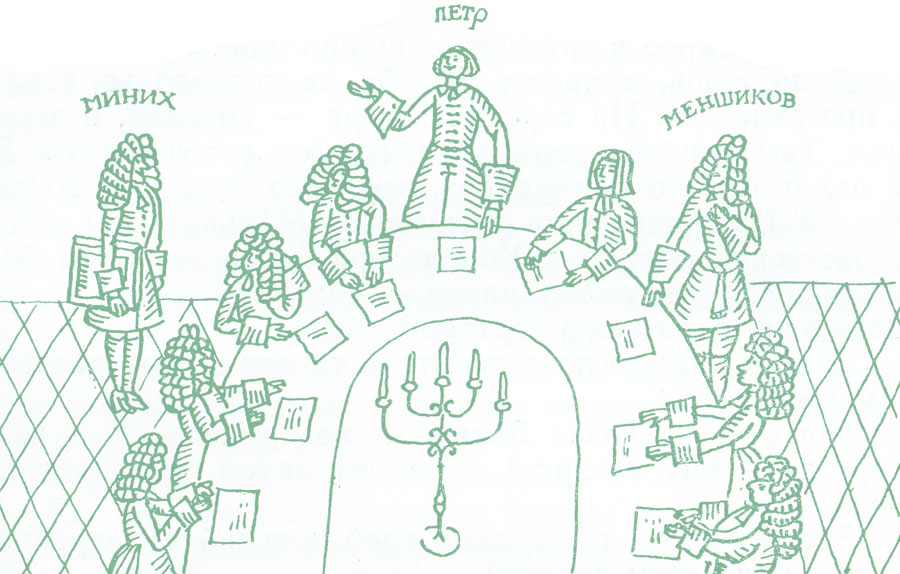

Петр Алексеевич без колебаний посадил под домашний арест сенаторов. Князю Меншикову велел явиться немедля. Никому неведомо, о чем говорил с глазу на глаз государь с Александром Даниловичем. Светлейший вышел из дворцовых покоев взбудораженный, багрово-красный и озадаченный до крайности. Меншиков в таких переплетах бывал многократно. Дело всегда заканчивалось дубинкой, поучением из «собственных рук». И Данилыч оставался предоволен: знал, следствия не будет. Но сейчас государь не отколотил своего сердечного друга. Корил словами. Ни разу не ударил. И светлейший спрашивал себя в смущении: «Неужто — суд?»

Петр Алексеевич был потрясен неслыханной наглостью обмана. Тяжелые мысли одолевали его: «Видят, старею. Думают, руки мои ослабели. Совсем распоясалось ворье треклятое... Данилыч проворовался. Не впервой. Главнейший после меня человек запустил лапы в казну. Ладно, смирюсь... Все воруют... Но мы ведь вместе с ним порохом дышали под Нотебургом, у Гангута, под Полтавой... Сердечный друг, боевой сотоварищ предал, продал... Как стерпеть такое?..»

Петр Алексеевич дышал тяжко, жестокая судорога сводила лицо. В московской фельдцейхмейстерской конторе государь выгнал всех писарей, всех офицеров. Генерал Брюс сидел в кресле и спокойно смотрел на государя, он знал — это припадок, это скоро пройдет. Петр Алексеевич сутулился за столом, спросил горестно:

— Кому поверить? Кого пошлю на Ладогу?

И тогда Брюс впервые назвал Миниха. Брови царя удивленно поднялись. Миних? Какой Миних? Ах, это тот немец, который служил полякам и нанялся в Россию. Помнится, при первом знакомстве не понравилась его моложавость, и потому не дал ему генерал-поручицкого звания, чтобы не обидеть своих седых вояк, а только генерал-майорское... Что известно о Минихе? Он успел построить бечевник вдоль Невы. Да еще, рассказывали, в Питере на целонедельном маскараде вырядился старым забулдыгой и потешал всю публику... Вроде, маловато сноровки для большого канального дела.

— Миних? Советуешь? — переспросил Петр Алексеевич.

— Бурхард Кристоф Миних, — внушительно произнес Брюс, — известный знаток в гидротехнике.

— Где он?

— Да здесь, где-нибудь во дворце. Готовит водяную потеху.

— Хорош знаток, — недоверчиво протянул Петр Алексеевич, — однако зови...

Встреча с Минихом состоялась в тот же день. Государь неприязненно смотрел на улыбчивого, в ловко перетянутом мундире, непереносимо молодого генерала. Бабий угодник, дворцовый шаркун. Разговор Петр Алексеевич повел в упор — о Ладожском канале. Для проверки постарался огорошить «шаркуна» задачей немалой трудности:

Петр Алексеевич дышал тяжко, жестокая судорога сводила лицо. В московской фельдцейхмейстерской конторе государь выгнал всех писарей, всех офицеров. Генерал Брюс сидел в кресле и спокойно смотрел на государя, он знал — это припадок, это скоро пройдет. Петр Алексеевич сутулился за столом, спросил горестно:

— Кому поверить? Кого пошлю на Ладогу?

И тогда Брюс впервые назвал Миниха. Брови царя удивленно поднялись. Миних? Какой Миних? Ах, это тот немец, который служил полякам и нанялся в Россию. Помнится, при первом знакомстве не понравилась его моложавость, и потому не дал ему генерал-поручицкого звания, чтобы не обидеть своих седых вояк, а только генерал-майорское... Что известно о Минихе? Он успел построить бечевник вдоль Невы. Да еще, рассказывали, в Питере на целонедельном маскараде вырядился старым забулдыгой и потешал всю публику... Вроде, маловато сноровки для большого канального дела.

— Миних? Советуешь? — переспросил Петр Алексеевич.

— Бурхард Кристоф Миних, — внушительно произнес Брюс, — известный знаток в гидротехнике.

— Где он?

— Да здесь, где-нибудь во дворце. Готовит водяную потеху.

— Хорош знаток, — недоверчиво протянул Петр Алексеевич, — однако зови...

Встреча с Минихом состоялась в тот же день. Государь неприязненно смотрел на улыбчивого, в ловко перетянутом мундире, непереносимо молодого генерала. Бабий угодник, дворцовый шаркун. Разговор Петр Алексеевич повел в упор — о Ладожском канале. Для проверки постарался огорошить «шаркуна» задачей немалой трудности:

— В том краю текут речушки — Назия, Лава, Кобона, много других. В руслах полно песку, илу... Как провести эти речушки через канал без засорения?..

Государь спросил по-немецки. Миних ответил по-русски, с приметным акцентом:

— Полагаю, можно поставить запасные шлюзы. Песок не дойдет до канала.

Петр Алексеевич пристально посмотрел на Миниха. Все-таки очень уж на юнца смахивает. Вовсе не надо бы давать ему генеральский патент. Но и рекомендация Брюса чего-то стоила.

— Вот что, — недовольно проговорил государь, — поезжай на Ладожский обходный канал. Работай там месяц, два... Разберись во всем.

— Когда прикажете ехать? — Миних щелкнул каблуками, вытянул руки по швам.

Петр Алексеевич удивился вопросу.

— Сейчас и ехать.

Всю ночь держался туман. К утру не прояснило, но туман исчез, и, как это бывает на севере, в благословенной тишине все казалось свежо умытым — и еловый перелесок, и пожинка с поникшими ромашками, и хатенки под ржаной соломой. Дорожная кибитка, насквозь промокшая, густо забрызганная грязью от колесных ступиц до кожаного верха, проскрипела по проселку и остановилась на краю Новой Ладоги. На крыльце дома, обшитого тесом, висел жестяной лист. На нем белым по черному под двуглавым орлом было написано: «Ладожская канальная управа». На стук откликнулся сторож, весь заросший сивым волосом:

— Никого в управе нету. Все на плацу. Слышь, в барабаны колотят?

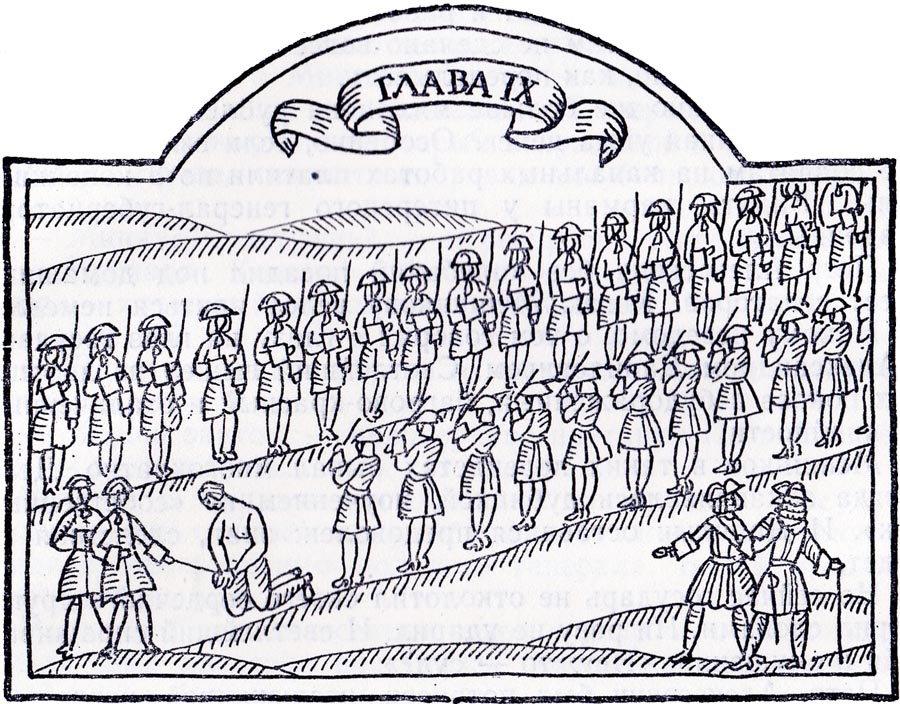

Миних выбрался из кибитки, молодцевато расправил плечи. Несмотря на долгий и трудный путь, он был румян, весел и начальственно строг. Прыгая через лужи, Миних направился прямиком на барабанный бой, гадая, что именно сейчас откроется взгляду — войсковая экзерциция или заурядная экзекуция. На плацу через сдвоенную шеренгу вели по пояс нагого солдата. Гибкие пруты опускались и поднимались вразнобой. Но как только появился генерал, полет прутов стал мерным, четким и жестким.

Маленький рыжеватый офицер, командовавший экзекуцией, разлетелся навстречу, держа два пальца у треуголки. Он, словно завороженный, не отводил взгляда от шитых золотом обшлагов генеральского мундира. Подобострастным шепотом представился:

— Капитан Людвиг.

— За что наказан солдат? — спросил Миних для порядка, хотя это вовсе не интересовало его.

— Обыкновенно: за воровство. — В голосе капитана прозвучали почтительность и готовность. — Прикажете прекратить экзекуцию?

— Отчего же, продолжайте.

Мало ли повидал Миних наказанных солдат? Без шпицрутенов и палок, без отеческих зуботычин армия и дня не проживет, развалится. Солдат вообще существовал для него как понятие отвлеченное, почти бесплотное. Солдат — это тот, кто по его, Миниха, приказу идет в бой, отдает жизнь. Ему казалась кощунственной мысль, что солдат такой же человек, как и он, способный думать, страдать. Миниху доводилось командовать тысячными армиями. Но он не знал ни одного солдата по имени.

Государь спросил по-немецки. Миних ответил по-русски, с приметным акцентом:

— Полагаю, можно поставить запасные шлюзы. Песок не дойдет до канала.

Петр Алексеевич пристально посмотрел на Миниха. Все-таки очень уж на юнца смахивает. Вовсе не надо бы давать ему генеральский патент. Но и рекомендация Брюса чего-то стоила.

— Вот что, — недовольно проговорил государь, — поезжай на Ладожский обходный канал. Работай там месяц, два... Разберись во всем.

— Когда прикажете ехать? — Миних щелкнул каблуками, вытянул руки по швам.

Петр Алексеевич удивился вопросу.

— Сейчас и ехать.

Всю ночь держался туман. К утру не прояснило, но туман исчез, и, как это бывает на севере, в благословенной тишине все казалось свежо умытым — и еловый перелесок, и пожинка с поникшими ромашками, и хатенки под ржаной соломой. Дорожная кибитка, насквозь промокшая, густо забрызганная грязью от колесных ступиц до кожаного верха, проскрипела по проселку и остановилась на краю Новой Ладоги. На крыльце дома, обшитого тесом, висел жестяной лист. На нем белым по черному под двуглавым орлом было написано: «Ладожская канальная управа». На стук откликнулся сторож, весь заросший сивым волосом:

— Никого в управе нету. Все на плацу. Слышь, в барабаны колотят?

Миних выбрался из кибитки, молодцевато расправил плечи. Несмотря на долгий и трудный путь, он был румян, весел и начальственно строг. Прыгая через лужи, Миних направился прямиком на барабанный бой, гадая, что именно сейчас откроется взгляду — войсковая экзерциция или заурядная экзекуция. На плацу через сдвоенную шеренгу вели по пояс нагого солдата. Гибкие пруты опускались и поднимались вразнобой. Но как только появился генерал, полет прутов стал мерным, четким и жестким.

Маленький рыжеватый офицер, командовавший экзекуцией, разлетелся навстречу, держа два пальца у треуголки. Он, словно завороженный, не отводил взгляда от шитых золотом обшлагов генеральского мундира. Подобострастным шепотом представился:

— Капитан Людвиг.

— За что наказан солдат? — спросил Миних для порядка, хотя это вовсе не интересовало его.

— Обыкновенно: за воровство. — В голосе капитана прозвучали почтительность и готовность. — Прикажете прекратить экзекуцию?

— Отчего же, продолжайте.

Мало ли повидал Миних наказанных солдат? Без шпицрутенов и палок, без отеческих зуботычин армия и дня не проживет, развалится. Солдат вообще существовал для него как понятие отвлеченное, почти бесплотное. Солдат — это тот, кто по его, Миниха, приказу идет в бой, отдает жизнь. Ему казалась кощунственной мысль, что солдат такой же человек, как и он, способный думать, страдать. Миниху доводилось командовать тысячными армиями. Но он не знал ни одного солдата по имени.

Между тем у рядового, наказанного в присутствии Миниха, было имя, была своя судьба. Звали его Василий Иванов. Иванова обвинили в краже денежного мешка со стола управского казначея. Именно — не денег, а брезентового мешка. На дне его завалялись всего-навсего два медяка. Василия вели сквозь строй. Он шел выпрямясь. Напрасно сердобольные товарищи шептали ему:

— Сожмись в комок, дурья башка, напружься, легче будет.

Шептали и старались прут положить вскользь. Спина Василия вспухла и налилась чугунной синевой. Он молчал, только чуть запрокинул окаменевшее лицо с белыми губами. Людвиг бесновался. Это был явный непорядок. Наказываемый должен вопить, умолять о пощаде. А этот стона не проронил. Капитан велел повернуть солдата и снова провести его сквозь строй, от конца до начала.

В шеренгах глухо вздохнули. Но занесли измочаленные пруты. Василий безучастно повернулся, сделал шаг, другой. Кажется, это были самые трудные для него шаги. Кровь пропитала опояску штанов. Он шел так же молча. Не дойдя до правофланговых, вдруг споткнулся, рухнул на колени и вытянулся во весь свой огромный рост. Барабаны ударили громче. За дробными переливами не расслышать голосов в серых шеренгах.

Убили, убили человека... Плац постепенно пустел. Ушли солдаты. Ушел Миних. За ним чуть не вприпрыжку пробежал Людвиг. Василий Иванов лежал на плацу под хлынувшим дождем. Ненастья в приозерье бывают такие, что не разберешь — день еще или вечер настал. За росным туманом можно было разглядеть, как над полумертвым солдатом склонились две фигуры, мужская и женская.

Мужчина взвалил Василия на плечи; тяжело ступая, понес его. У землянки, вырытой под корнями старой ели, остановились. Женщина забежала вперед, распахнула дверь, бросила хворосту в камелек. Положили Василия на топчан, покрытый полотняной простыней. С трудом повернули лицом вниз. Мужчина медленно проговорил:

— Первое дело — вытащить занозы из мяса. Посмотри-ка, сколько их... У тебя, Степанида Федоровна, пальцы тонкие, добрые...

Как ни бедно было в землянке, а сразу видно — живет здесь человек обстоятельный. Землянку и все, что в ней находилось, соорудил Захар Смирной сам. Стены изнутри обшил березой. Стол на козелках, чурбашки для сидения, нары — тоже березовые. В землянке все светилось. Строил Захар и думал: «Дарёнка не утерпит, соскучится, приедет взглянуть на суженого, увидит, какие он для ее светлого житья «палаты» выстроил, порадуется». Но вместо нее на канале, незадолго до памятной экзекуции, появилась бабушка Стеша, с лицом, распухшим от слез. Вздрагивающими, неверными руками распутала туго завязанный платок.

— Горе у нас, Захар, — тихонько проговорила и не сдержала вопля: — Ох, горе великое... Дарьюшка-то ушла из дому... Ты послушай-ка. Я стала примечать, еще как вы с Зеленца вернулись, больно она богомольна стала. К подружкам на зов не выходит, все от иконы глаз не оторвет... Сам знаешь, как прежде голосок ее в дому звенел, а тут затихла. Все с Иваном о чем-то шепотком беседует... Сердце мое почуяло неладное. Сколько я слез пролила. Поникла старая седой головой. Нелегко давался ей этот рассказ. Долгие минуты прошли, прежде чем она сумела продолжить его.

— Ну, вот. Спрашиваю Дарьюшку: «Что с тобой, дитятко?» Ответила, как ножом по сердцу полоснула: «Не житье мне здесь, бабушка. И с Захаром не жить. Не его я невеста, христова. В счастье своем позабыла о боге, он и погубил было нас с Захарушкой, бурю наслал, да смиловался. Великий знак подал. Нет, не будет нам счастья. Должно грех замолить... Братец Иванушка правду молвит... Ты уж прости меня ради бога, родная». Со словами этими поклонилась мне низехонько.

Степанида Федоровна досказала и заплакала навзрыд. Захар слушал, сжав кулаки. Так вот о чем говорил тогда дядя Иван в Новой Ладоге, осердясь. Вот чем грозил... Добро же! Богомолец, а душа дьявольская... Что ты над собой сделала, Дарёнушка, и себя и меня обездолила! Бабушка Стеша подтвердила: Иван Круглой увез Дарью в скит, в Кивгоду. Главное, что увез не силком, по ее непременной воле. Что тут поделаешь?

Погоревали Степанида Федоровна и Захар денек-другой. Собралась старая в Леднево. Запрягла уж лошаденку и вожжи в руки взяла. Захар подошел к ней:

— Бабушка, поживи хоть малость в моей землянке. Невмоготу мне одному.

Степанида Федоровна даже рассердилась:

— Что ты? Нечего мне делать здесь, не то в хате, не то в могиле. И не проси.

Взмахнула кнутом над лошадиной спиной. Всего с неделю миновало. Бабка Стеша снова приехала к Захару. Привезла хлеба, солонины, туески со сметаной и маслом. Выпростала из узла тряпичные половички — ткать их она умела как никто. Постелила половички, и сразу уютней стало в землянке. Сказала неумолимо:

— Завтра уеду. Ты, Захарка, лучше не проси.

А назавтра чуть не до смерти запороли Василия Иванова. Уж тут все повернулось по-иному. Увидела старая несчастного солдата — каждый вздох его казался последним, — всполошилась. Протопила камелек, велела нагреть воды побольше. Как ребенка, обмыла Василия, наложила белую простынку на загноившиеся раны. Осталась, потому что понимала: если уедет, помрет человек. Вскоре в Захарову землянку пришел капитан Людвиг. Сразу узнал Василия.

— Вот он, оказывается, где, воровская душа. — Капитан по-русски говорил вполне отчетливо, чисто, но как-то слишком твердо произносил окончания. — Ничего, лечить разрешаю, вернете царю солдата. — Людвиг повернулся к молодому хозяину землянки: — Я за тобой, Захар. Поедешь с господином Минихом за проводника. Покажешь генералу страну Ладогу.

— Сожмись в комок, дурья башка, напружься, легче будет.

Шептали и старались прут положить вскользь. Спина Василия вспухла и налилась чугунной синевой. Он молчал, только чуть запрокинул окаменевшее лицо с белыми губами. Людвиг бесновался. Это был явный непорядок. Наказываемый должен вопить, умолять о пощаде. А этот стона не проронил. Капитан велел повернуть солдата и снова провести его сквозь строй, от конца до начала.

В шеренгах глухо вздохнули. Но занесли измочаленные пруты. Василий безучастно повернулся, сделал шаг, другой. Кажется, это были самые трудные для него шаги. Кровь пропитала опояску штанов. Он шел так же молча. Не дойдя до правофланговых, вдруг споткнулся, рухнул на колени и вытянулся во весь свой огромный рост. Барабаны ударили громче. За дробными переливами не расслышать голосов в серых шеренгах.

Убили, убили человека... Плац постепенно пустел. Ушли солдаты. Ушел Миних. За ним чуть не вприпрыжку пробежал Людвиг. Василий Иванов лежал на плацу под хлынувшим дождем. Ненастья в приозерье бывают такие, что не разберешь — день еще или вечер настал. За росным туманом можно было разглядеть, как над полумертвым солдатом склонились две фигуры, мужская и женская.

Мужчина взвалил Василия на плечи; тяжело ступая, понес его. У землянки, вырытой под корнями старой ели, остановились. Женщина забежала вперед, распахнула дверь, бросила хворосту в камелек. Положили Василия на топчан, покрытый полотняной простыней. С трудом повернули лицом вниз. Мужчина медленно проговорил:

— Первое дело — вытащить занозы из мяса. Посмотри-ка, сколько их... У тебя, Степанида Федоровна, пальцы тонкие, добрые...

Как ни бедно было в землянке, а сразу видно — живет здесь человек обстоятельный. Землянку и все, что в ней находилось, соорудил Захар Смирной сам. Стены изнутри обшил березой. Стол на козелках, чурбашки для сидения, нары — тоже березовые. В землянке все светилось. Строил Захар и думал: «Дарёнка не утерпит, соскучится, приедет взглянуть на суженого, увидит, какие он для ее светлого житья «палаты» выстроил, порадуется». Но вместо нее на канале, незадолго до памятной экзекуции, появилась бабушка Стеша, с лицом, распухшим от слез. Вздрагивающими, неверными руками распутала туго завязанный платок.

— Горе у нас, Захар, — тихонько проговорила и не сдержала вопля: — Ох, горе великое... Дарьюшка-то ушла из дому... Ты послушай-ка. Я стала примечать, еще как вы с Зеленца вернулись, больно она богомольна стала. К подружкам на зов не выходит, все от иконы глаз не оторвет... Сам знаешь, как прежде голосок ее в дому звенел, а тут затихла. Все с Иваном о чем-то шепотком беседует... Сердце мое почуяло неладное. Сколько я слез пролила. Поникла старая седой головой. Нелегко давался ей этот рассказ. Долгие минуты прошли, прежде чем она сумела продолжить его.

— Ну, вот. Спрашиваю Дарьюшку: «Что с тобой, дитятко?» Ответила, как ножом по сердцу полоснула: «Не житье мне здесь, бабушка. И с Захаром не жить. Не его я невеста, христова. В счастье своем позабыла о боге, он и погубил было нас с Захарушкой, бурю наслал, да смиловался. Великий знак подал. Нет, не будет нам счастья. Должно грех замолить... Братец Иванушка правду молвит... Ты уж прости меня ради бога, родная». Со словами этими поклонилась мне низехонько.

Степанида Федоровна досказала и заплакала навзрыд. Захар слушал, сжав кулаки. Так вот о чем говорил тогда дядя Иван в Новой Ладоге, осердясь. Вот чем грозил... Добро же! Богомолец, а душа дьявольская... Что ты над собой сделала, Дарёнушка, и себя и меня обездолила! Бабушка Стеша подтвердила: Иван Круглой увез Дарью в скит, в Кивгоду. Главное, что увез не силком, по ее непременной воле. Что тут поделаешь?

Погоревали Степанида Федоровна и Захар денек-другой. Собралась старая в Леднево. Запрягла уж лошаденку и вожжи в руки взяла. Захар подошел к ней:

— Бабушка, поживи хоть малость в моей землянке. Невмоготу мне одному.

Степанида Федоровна даже рассердилась:

— Что ты? Нечего мне делать здесь, не то в хате, не то в могиле. И не проси.

Взмахнула кнутом над лошадиной спиной. Всего с неделю миновало. Бабка Стеша снова приехала к Захару. Привезла хлеба, солонины, туески со сметаной и маслом. Выпростала из узла тряпичные половички — ткать их она умела как никто. Постелила половички, и сразу уютней стало в землянке. Сказала неумолимо:

— Завтра уеду. Ты, Захарка, лучше не проси.

А назавтра чуть не до смерти запороли Василия Иванова. Уж тут все повернулось по-иному. Увидела старая несчастного солдата — каждый вздох его казался последним, — всполошилась. Протопила камелек, велела нагреть воды побольше. Как ребенка, обмыла Василия, наложила белую простынку на загноившиеся раны. Осталась, потому что понимала: если уедет, помрет человек. Вскоре в Захарову землянку пришел капитан Людвиг. Сразу узнал Василия.

— Вот он, оказывается, где, воровская душа. — Капитан по-русски говорил вполне отчетливо, чисто, но как-то слишком твердо произносил окончания. — Ничего, лечить разрешаю, вернете царю солдата. — Людвиг повернулся к молодому хозяину землянки: — Я за тобой, Захар. Поедешь с господином Минихом за проводника. Покажешь генералу страну Ладогу.

Теги

Похожие материалы

Никто не решился оставить свой комментарий.

Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.

Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.